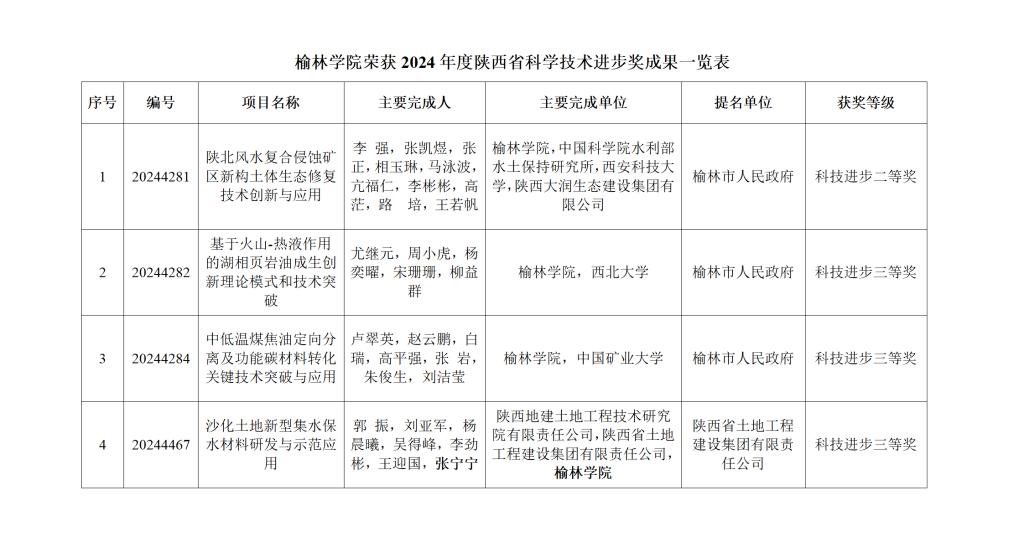

近日,中共陕西省委陕西省人民政府发布了《关于2024年度陕西省科学技术奖励的决定》,我校教师完成的4项科研成果荣获陕西省科学技术进步奖,获奖总数和主持完成数量实现双突破。其中,现代农学院李强教授主持完成的“陕北风水复合侵蚀矿区新构土体生态修复技术创新与应用”成果获陕西科学技术进步二等奖,能源工程学院尤继元副教授主持完成的“基于火山-热液作用的湖相页岩油成生创新理论模式和技术突破”成果和化学与化工学院卢翠英教授主持完成的“中低温煤焦油定向分离及功能碳材料转化关键技术突破与应用”成果获陕西科学技术进步三等奖,现代农学院张宁宁副教授参与完成的“沙化土地新型集水保水材料研发与示范应用”成果获陕西科学技术进步三等奖。

近年来,学校坚守“扎根榆林、研究榆林、服务榆林、贡献榆林”的办学定位,全体教师解放思想、担当作为、强化作风、攻坚克难,以追赶超越为抓手,以改革创新为动力,深入开展“跑三”,主动对接政府,深入企业,走访校友,实施竞争成长机制,开创科研强校新局面。

一、强化科研创新,项目经费双突破

学校践行“政府+高校+科研院所+龙头企业”产学研合作模式,积极服务地方经济社会发展,先后与地方政府和企业签订合作协议100余项。科研项目与经费总量显著增长,共获批各级各类项目3576项,立项经费7.37亿元,到账经费6.65亿元,年均到账经费1.33亿元。其中,国家自然科学基金95项,国家社科基金4项,教育部人文社科项目4项,省级项目411项。2024年科研经费达2.2亿元,其中纵向项目到账经费首次突破亿元大关。

二、实施人才强校,团队建设显成效

我校坚持实施“人才强校”战略,三年累计投入1.8亿元,引进了包括博士在内的高层次人才近200名,设立专项支持其科研。通过深化绩效改革,以业绩为王、竞争中成长为导向,激发人才的主动性和创造性,绩效分配向教学科研一线倾斜。职称评审中引入校外第三方评价、三分之一以上校外高水平专家,全面、客观评价教师成果,引导激励教师潜心教学科研,搞真学问真搞学问,形成了老中青结合的科研梯队。现有省级创新团队13个(含陕西省重点科技创新团队7个,教育厅高校青年创新团队6个)。省级以上科技创新人才57人,含陕西省中青年科技创新领军人才4人,陕西省青年科技新星15人;5位教师入选省级秦创原“科学家+工程师”队伍首席科学家,市级科技创新人才120余人。科研人才队伍建设实现跨越式发展。

三、紧扣产业需求,平台能级大提升

学校围绕陕西省重点产业链和榆林市10条产业链,推进各级科研平台建设工作。2020年成功获批首个国家级科研平台-中华优秀传统文化传承基地(陕北秧歌),同年陕北矿区生态修复重点实验室通过省科技厅验收。学校现有省级以上科研平台32个(含省级重点实验室2个、省级工程技术研究中心3个、陕西省“四主体一联合”校企联合工程技术研究中心5个),市级科研平台60余个。2024年陕西省政府批复我校与西安交通大学、榆林中科洁净能源创新研究院共建“能源陕西实验室”,榆林学院大学科技园获批省级大学科技园及陕西省博士后创新基地。2025年依托红色资源成立的“西北革命策源地研究中心”获批陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地。科研平台支撑地方发展能力显著增强。

四、突出成果产出,科技奖项创佳绩

学校依托高层次项目和平台,产出一批高水平研究成果。全校师生发表核心以上论文2000余篇(SCI、EI、CSSCI收录1040篇),授权专利1700余项(发明专利210项),出版专著210部。获省部级以上科研奖励62项(含省级一等奖8项)。2022年获陕西省自然科学奖一等奖1项、技术发明和科技进步奖二等奖各1项,首次实现三大奖种全覆盖。2024年在陕西省哲学社会科学优秀成果奖和农业技术推广成果奖评选中,双双实现主持省级一等奖的重大突破。另获国家行业协会科研成果奖6项(一等奖2项,二等奖3项,三等奖1项)。

今后,我校将深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示,聚焦高质量内涵发展,深化追赶超越机制,推进教育科技人才一体化改革,增强高质量发展内动力,聚力融入“秦创原”建设提质升级工程、“三项改革”扩面增效、加快培育发展新质生产力,服务榆林国家能源革命创新示范区建设,为区域经济社会和产业链高质量发展贡献榆林学院力量。